“Сломить дух жителей было не под силу”. Как и кто оборонял Могилев летом 1941-го

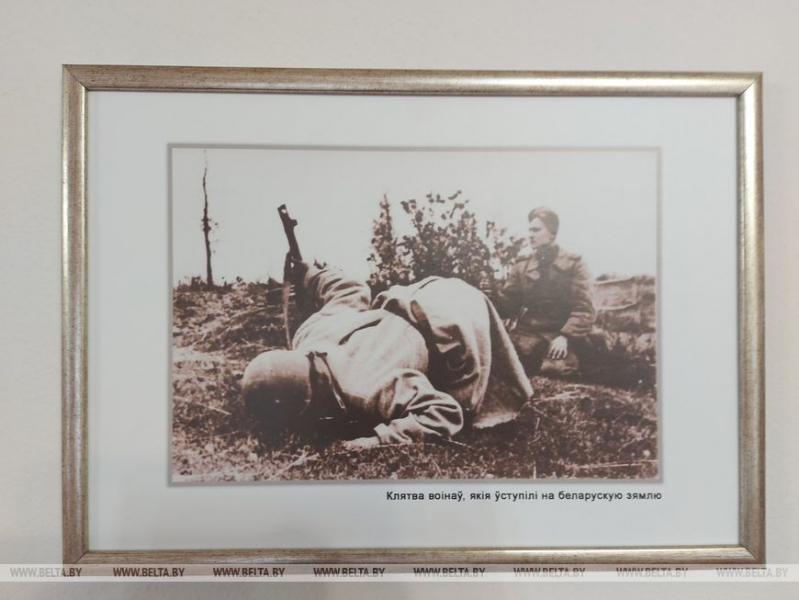

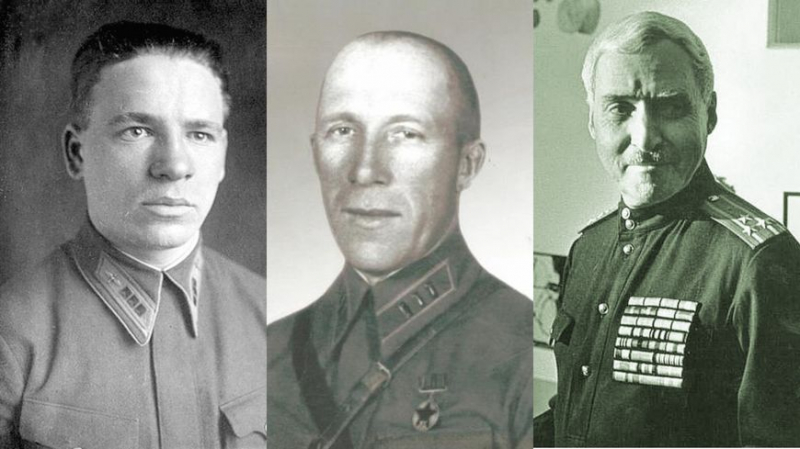

Анонсы темы “Проект “Оплота мужества” и газеты “7 дней” “Самый напряженный денек за всю 23-дневную оборону Могилева”. Знаменитый бой на Буйничском поле длился 14 часов Когда самолет улетал, на взлетную полосу ставили кадки с деревьями. Как партизаны маскировали аэродром на Зыслове В годы Великой Отечественной войны жители сотен белорусских городов и сел сражались с врагом, приближая Победу. Особо отличились 36 населенных пунктов, впоследствии награжденных вымпелами “За мужество и устойчивость в годы Величавой Российскей войны”. Этот знак отличия учрежден 6 октября 2004 года указом Президента Беларуси Александра Лукашенко к 60-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. За каждой из 36 цитаделей мужества стоит удивительная история храбрости, героизма и веры в одну на всех Победу. Об этом мы расскажем в нашем новом проекте, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Одиннадцатый в списке – Могилев. Могилев стал первым городом в Беларуси, где удалось поставить серьезный заслон танковым армадам вермахта. Здесь, привыкшие к безудержному маршу, моторизированные порядки гитлеровцев наткнулись на грамотно организованную оборону советских войск. Целых три недели понадобилось фашистам, чтобы удушить в кольце окружения наши части, однако сломить дух могилевчан оккупантам было не под силу… Могила для немецких танков В отличие от многих других городов Беларуси Могилев готовили к обороне заранее. Десятки тысяч гражданских рыли противотанковые рвы, окопы и траншеи. На Могилевщину перекинули части из тыла, например, 172-ю стрелковую дивизию, имевшую боевой опыт советско-финляндской войны. Одним из стратегических преимуществ стал Днепр, делящий город пополам. Река – серьезный рубеж, при грамотной организации обороны которого можно долго удерживать позиции. Могилев стал городом-крепостью с круговой обороной. “Бойцы 172 -й дивизии – это недеморализованные в первых боях подразделения Западного фронта, – отмечает старший научный работник УК “Могилевский областной краеведческий музей имени Е.Р. Романова” Юрий Раемский. – Защита была организована по всем правилам военной науки. Перед окопами размещались минные поля, артиллерию расставили по позициям и замаскировали”. Основной удар гитлеровских войск пришелся на позиции у деревни Буйничи, где оборону держал 388-й стрелковый полк полковника Семена Кутепова. Именно там 12 июля немецкая танковая дивизия Моделя попыталась прорваться в Могилев вдоль Бобруйского шоссе. Передовые фашистские танки напоролись на минные заграждения, по идущими за ними машинам и пехоте ударила артиллерия. Гитлеровцы не могли поверить, что советские бойцы в состоянии остановить германский железный кулак, и не прекращали атак. “Бой на Буйничском поле продолжался 14 часов. Это самый напряженный денек за всю 23-дневную оборону Могилева. Обе стороны понесли большие утраты. В конечном итоге немцы отступили, бросив 39 подбитых танков, – ведает Юрий Раемский. – На последующий денек последовала новенькая атака на русские позиции, да и она была эффективно отбита”. В это время на место боев прибыл фотокорреспондент Павел Трошкин, первым в годы Великой Отечественной войны сделавший панораму разбитой немецкой техники, и военкор Константин Симонов, которого глубоко поразили как поле боя, так и готовность советских бойцов стоять насмерть. После сражения под Буйничами немцы отказались от планов взять Могилев в лоб и принялись обходить его с юга и севера, замкнув кольцо окружения в Чаусах. Сражение за город не стихало ни на минуту. А 23-24 июля отчаянные бои за каждый дом шли в самом Могилеве. К 26-му числу стало ясно: город не удержать. Раненых оставили в больницах… Боеспособные части советских войск начали прорываться к своим небольшими группами. Основной прорыв произошел у деревни Бруски, в направлении Быхова. 26 июля 4-тысячная сводная группа из бойцов двух дивизий и народного ополчения под командованием генерал-майора Михаила Романова пошла на немецкие позиции. Завязался кровавый бой, в результате которого сильно поредевшая группа бойцов смогла уйти в леса. Страна-партизанка Во время прорыва генерал Романов был тяжело ранен. Его укрыла в своем доме семья Осмоловских из деревни Барсуки. В конце сентября 1941 года каратели схватили Романова, а почти всех укрывавших его сельчан расстреляли. Напоминанием о тех страшных событиях служат девять довоенных фотографий представителей семьи Осмоловских на стене Могилевского областного краеведческого музея. “Изначально партизанское движение носило нескоординированный нрав, – отмечает Юрий Раемский. – В нем было немало окруженцев, которые не смогли выйти к своим во время оборонительных боев. Они объединялись в отряды и оказывали сопротивление фашистам. Одним из таких отрядов управлял Герой Русского Союза Осман Касаев, уроженец Карачаево-Черкесии”. Касаев – майор из 121-й стрелковой дивизии, разгромленной в первые дни войны. Небольшой отряд уцелевших бойцов дошел до Белыничского района, где офицеры приняли решение стать партизанским отрядом. К концу 1943-го отряд, в котором насчитывалось 1200 бойцов, преобразовали в 121-й партизанский полк. Касаев погиб в феврале 1944-го, когда группу партизан атаковала немецкая авиация. К этому времени на счету 121-го отряда было более тысячи уничтоженных гитлеровцев и 33 пущенных под откос немецких состава. Славой овеяла свое имя и партизанская бригада “Чекист” под руководством пограничника Герасима Кирпича, которая базировалась в лесах Шкловского района, рядом с железнодорожными линиями Минск – Москва и Киев – Ленинград. Удобное расположение позволило уничтожить 30 немецких паровозов, 307 вагонов, 14 платформ с танками и артиллерией. Счет убитых немцев шел на тысячи. Подвиги партизан “Чекиста” показаны в художественном фильме “Время возвратиться”, вышедшем на экраны в мае этого года. В историю вошла операция “Крепость”, проведенная бойцами Кирпича в октябре 1943 года. Деревню Пригань на берегу Друти немцы превратили в неприступный плацдарм. “Чекисты” просто переоделись в фашистскую форму и под видом бегущих из-под Смоленска карателей вошли в Пригань. Принятые гарнизоном за своих, они заняли наиболее выгодные огневые точки и истребили гитлеровцев в коротком бою. “Народные мстители освобождали от оккупантов по несколько населенных пт, делали партизанские зоны, где восстанавливали советскую власть и колхозы, – отмечает Юрий Раемский. – Бойцы всегда сеяли панику и беспорядок посреди гитлеровцев – пускали под склон эшелоны с техникой и подрывали тактически принципиальные мосты, на восстановление которых уходили месяцы. Завершающим шагом рельсовой войны стал период вчера освободительной операции “Багратион”, когда за некоторое количество дней до начала пришествия партизаны вполне вывели из строя важные жд пути, что серьезно парализовало переброску германских войск”. Двенадцатая попытка Первым районным центром в Могилевской области, который удалось освободить, стал Хотимск. Это произошло 26 сентября 1943 года. До 2 октября были освобождены еще 7 райцентров Могилевщины. 25 ноября 1943-го немцев вышвырнули из Славгорода (тогда – Пропойска), после чего линия фронта стабилизировалась по реке Проня. Советские войска предприняли одиннадцать попыток освободить оставшуюся часть Могилевщины, но они оказались неудачными из-за выстроенной немцами линии обороны под названием “Восточный вал”. “23 июня 1944 года началась Белорусская наступательная операция “Багратион”, которую многие историки именуют самой блестящей операцией Красноватой армии в годы Величавой Российскей войны, – отмечает Юрий Раемский. – Ее 1-ый шаг состоял из 5 наступательных операций, одна из которых – Могилевская – прошла с 23 июня по 4 июля. Могилевщину освобождали бойцы 1-го и второго Белорусских фронтов. Могилев брали по всем канонам полководческого искусства. Севернее городка захватили переправу у реки Дубровенка, южнее вышло форсировать Днепр в районе Пушкинского моста. После этого в бой бросили резервы, которые вполне окружили населенный пункт”. К вечеру 28 июля Могилев был зачищен от оккупантов, сегодня в эту дату отмечается День города. В результате блестяще проведенной операции немецкие солдаты, офицеры и генералы Бамлер и фон Эрмансдорф сдались в плен. “Командир Валентин Фатин со своими бойцами на отбитых у германцев машинах прорвались в центр городка, где нашли дом, к которому тянулись телефонные провода, – ведает Юрий Раемский. – Фатин принял решение штурмовать постройку, в случае беды закидать ее гранатами. Ворвавшиеся во внутрь русские бойцы нашли в подвале комнату, где совещались несколько 10-ов германских офицеров, посреди их 2-ва генерала. Только один офицер застрелился, другие покорно сдались в плен”. За свой подвиг Валентин Фатин был представлен к званию Героя Советского Союза. Комбат не дожил до Победы, погиб в боях под Скиделем… После освобождения стало ясно: седьмая часть зданий в городе была уничтожена оккупантами, из ста тысяч жителей осталось только десять. Место силы В 1980-м поэт-фронтовик Алексей Пысин написал “Баладу Буйнiцкага поля”, где есть такие строки: “За полем поле, як за словам слова На Буйничском поле сегодня установлены памятные знаки, представлена военная техника, стоит часовня с маятником Фуко. На стене культового сооружения – табличка: “В 63 братских могилах на местности Могилева и района покоятся останки 82447 погибших русских воинов-защитников и освободителей городка. Имена 80938 из их и нынче неопознаны, как неопознаны и те, кто лежит в безымянных могилах в лесах, на полях бывших схваток”. Их именами названы улицы Ул. Терёхина Николай Терёхин в рядах Красной армии с 1934 года, участвовал в боях с японцами на Халхин-Голе, в 1939 году освобождал территорию Западной Беларуси. На фронтах Великой Отечественной – с первых дней войны. Терёхин – один из двух летчиков, совершивших три тарана вражеских самолетов. 10 июля 1941 года в воздушном бою над Могилевом, израсходовав весь боекомплект, он ударил пропеллером по хвостовому оперению “Юнкерса-88”, затем на получившей повреждения машине протаранил еще один “Юнкерс”. Три самолета устремились к земле. Очевидцы вспоминали, что после приземления советский ас с помощью местного населения взял в плен выживших немецких летчиков. Через восемь дней Терёхин протаранил еще один бомбардировщик гитлеровцев “Дорнье-17”. Однако Звезду Героя так и не получил, наградой стал орден Ленина. Погиб Николай Васильевич в декабре 1942 года в боях за Новгородскую область. К этому времени на его счету было порядка 250 боевых вылетов и 17 уничтоженных немецких самолетов. За полгода до смерти Терёхину исполнилось 26 лет. Сегодня в Могилеве есть не только улица Николая Терёхина, но и названный его именем новый микрорайон. Ул. Кутепова Полковник Кутепов – кадровый офицер, воевавший с немцами еще в Первую мировую войну в должности подпоручика. Великую Отечественную встретил в должности командира 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии. Именно его полк отражал атаку немецких танков на Буйничском поле. Современники высоко отмечали военный талант и мужество полковника. Кутепов и его методы ведения боя настолько поразили молодого журналиста Константина Симонова, что тот практически списал образ комбрига Федора Серпилина в своем романе “Живы и мертвые” с Кутепова. “Книжный” Серпилин погибает 3 июля 1944 года во время операции “Багратион”. Его смерть читатели так и не смогли простить автору. Реальный Кутепов пропал без вести в 1941 году. По одной из версий, в бою с диверсантами, по другой – во время прорыва из окруженного врагом города. Несмотря на этот факт, Семен Кутепов был награжден орденом Красного Знамени за оборону Могилева. Улица Кутепова располагается на левой стороне Днепра. Здесь также установлен бюст военачальника. Ул. Симонова После войны лауреат шести Сталинских и одной Ленинской премий, Герой Социалистического Труда Константин Симонов регулярно приезжал на Могилевщину, молча бродил по Буйничскому полю, защитникам которого он посвятил роман “Живы и мертвые”. В 70-е здесь не было ни храма, ни памятников – открытое пространство, как летом 1941-го. “Полк, которым командует офицер Кутепов, уже немало дней обороняет город Д. [так называли Могилев из соображений секретности]… Когда въезжаешь в размещение полка, то сейчас видишь, что бойцы тут решили быстрее уйти из жизни, чем отойти”, – написал в 1941-м начинающий военкор Симонов. Он отчаянно просил у Кутепова разрешения остаться в качестве солдата, полковник категорически отказал. Позже Симонов говорил: почти все бойцы, оборонявшие Могилев, погибли здесь в 1941-м… Поэта должны были похоронить на Новодевичьем кладбище, однако его родные, нарушив решение руководства СССР, приехали на Буйничское поле из Москвы и на закате августовского дня развеяли прах Симонова. Такова была его последняя воля. Имя Константина Симонова носят улицы в Москве, Волгограде, Казани и Могилеве. Алексей ГОРБУНОВ, *Проект сотворен за счет средств мотивированного сбора на пр-во государственного контента.

У спеве аб свяшчэнным, дарагім.

Ёсць Барадзінскае, ёсць Кулікова,

І – гэтае, вядомае не ўсім”.

фото – Олег ФОЙНИЦКИЙ,

газета “7 дней”.